在上一篇《2021,石材人這么走過》中民觀察中,我們談到了2022年國內外政治經濟形勢依然嚴峻,卻仍是值得期許的一年,或許很多人會質疑,依據是什么呢?

挑戰之下,即是機遇!

破繭才能成蝶!一切都有跡可循!

一、宏觀層面,經濟穩中向好。

當前全球經濟仍處于疫后恢復期,當然經濟復蘇并不是單一線性的,過程中會出現波動,這也是我們看到部分經濟數據回落的原因。但總體來講,全球經濟仍保持一定增速,產出缺口在收斂,生產持續復蘇,全球經濟將呈向好趨勢!

二、政策層面,有效拉動內需。

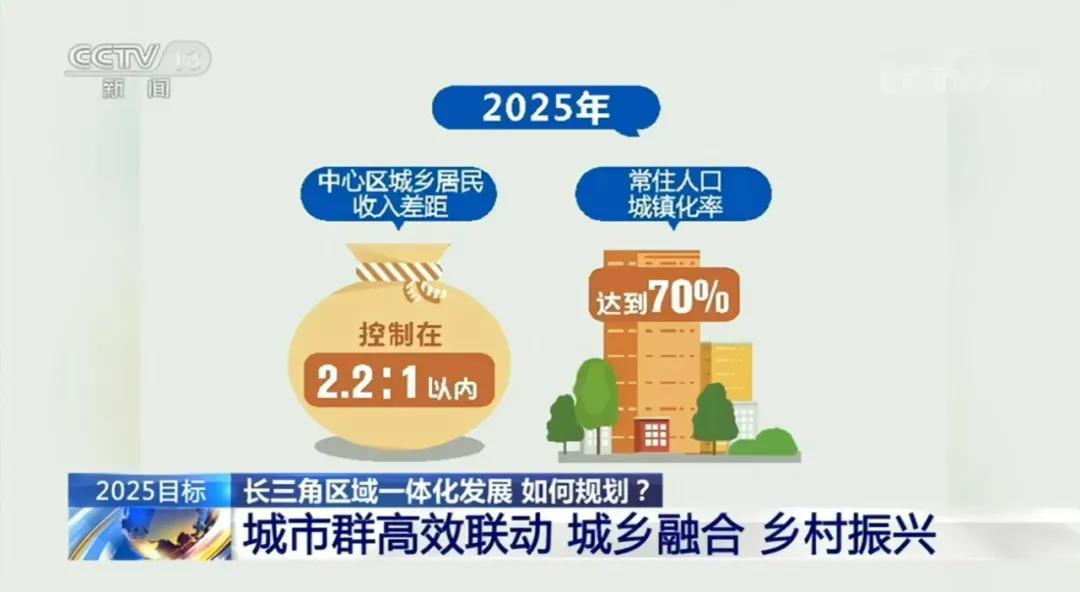

2021年11月15日,美國總統拜登將價值約1.2萬億美元的兩黨基礎設施建設法案簽署成法;2020年,中國將新型基礎設施建設(以下簡稱“新基建”)全面提速,總投資高達17.5萬億人民幣;2021年全面推進“四化同步”和城鄉一體化發展,總投資達6萬億人民幣。

基建時代的到來,將會賦予產業新一輪的發展機會。

三、環保、安全生產監察力度將持續加大。 2021年,第三輪中央環保督查,行業整改力度空前嚴厲。這與多年前煤炭、冶金礦山的整合之路極其相似,規模化資本介入是趨勢。

未來,對石材行業的環保及安全生產的監察力度將持續加大,如心存僥幸心理,代價將是慘痛的!

四、產業模式轉型勢在必行。當前,石材產業運行模式主要為臨礦(麻城、蛟河、岑溪)、平臺(水頭、云浮)、跨境(廈門、泉州石獅、天津)三種。其中:

臨礦模式(Q-F/C),主要代表為麻城、蛟河、岑溪產業園。臨礦模式中,礦山同時鏈接加工和終端,可有效實現資源集成+加工集成,是目前大型基建工程采購的首選,但產品單一則是其目前短板。未來,臨礦模式的升級方向應是強鏈/補鏈,豐富產品類別,滿足復合需求。

平臺模式(Q-F-C),主要代表為水頭、云浮。平臺模式中,礦山鏈接加工,加工鏈接終端,礦山和終端存在一定物理阻力。該模式存續已久,在產業發展歷程中發揮著重要作用。其優勢是參與門檻較低,貿易量大,品種豐富,終端選擇空間大;弊端則是兩頭在外,集成能力弱,碎片化的采購銷售難以形成拳頭力量,議價能力被削弱。未來,打造智能園區,實現企業入園,在統一的規劃管理之下,形成供給集成能力是趨勢。

惠安雕藝循環經濟產業園

跨境模式(Q-F,F-C),主要代表為廈門,天津、泉州。跨境模式,主要優勢是信息交互能力強、貿易規模大、產品類型豐富;短板則是貿易商與上下游缺乏粘性,服務碎片化,服務以線下為主。這種零散的作業模式,使得貿易商對上對下均無議價能力。未來,依托優勢港口(海滄港、石湖港等),構建境內虛擬海外礦山,形成保稅邏輯下的港口荒料交易市場,配合線上線下服務平臺,延申服務長度,實現“堆場”變“市場”、“代理”變“代銷”。

五、科技興,產業興。

海爾卡奧斯落地南安水頭的消息令人振奮。表明科技賦能石材,不再是一句空話。海爾卡奧斯重點圍繞產業數字化轉型,通過工業互聯網+智能制造模式,建設石材工業互聯網平臺總部基地,力爭打造成為石材領域的燈塔工廠,成為國家級石材產業示范園區,其創新點主要集中于產業的全流程智能化。

南安國際石材智慧產業園項目

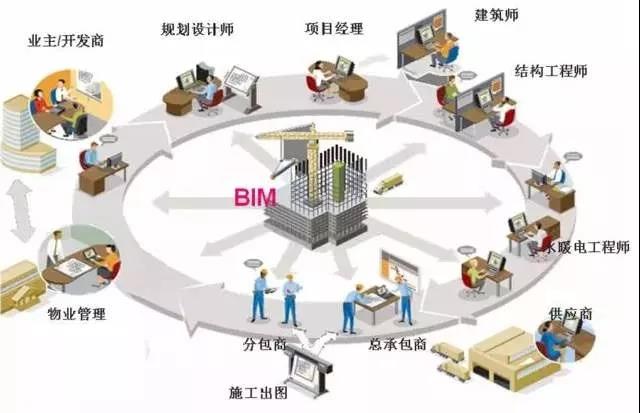

此外,EPC+BIM+裝配式建筑也是石材產業目前的一個盲點。目前,除石材以外的其他建材已被納入BIM體系內,無縫對接設計及應用場景。石材產業迫切需求其他科技載體的加持,打造專屬于石材領域的BIM接口,讓優質的石材產品被看見、被選擇!

六、金融、資本賦能正當時。

在政府引導、產業覺醒的背景下,產業模式跨越升級是趨勢,而金融、資本則是產業升級的加速器。

臨礦產業是國內礦山投資的主要模式。“礦區+園區”雙向驅動,投資門檻高、管理精細化、材料有效利用、安全環保有效控制,低碳排放。隨著石材礦山開采許可證年限延長至30年,可以說,當前的臨礦投資是以石材礦山為載體的標準投資項目,完全具備資本介入的先決條件。

平臺模式的發展趨勢是集成智能園區。智能園區將以園區為載體,通過數字化、可視化作業,有效提升加工精細度和加工效率。園區的集中管理,使得生產經營數據透明、可視、可驗證,有效解決傳統金融進入的驗證盲點!

跨境模式的發展趨勢則是依托港口,實現堆場”變“市場”、“代理”變“代銷”。該作業模式下,需解決集中采購(降低成本)、集中庫存問題(去貨周期)。備貨及庫存需要金融機構的加持,貨物集中采購,可確保資金有效使用,規避挪用風險;集中管理,則可確保貨物得到有效監管,金融機構介入的風險被大大降低。

2022年,挑戰與機遇并存!

中民石材致力于石材全產業鏈整合,是這個產業發展的局中人,與其他石材人一起經歷著產業發展的各種興衰更迭,但我們始終堅信,產業有前景,未來定可期!